【会津美里町 まちあるきMAP】本郷エリア

2021年11月10日

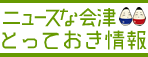

東北最古の焼き物の里。

路地の鄙びたたずまいもなつかしいまちなみをゆっくりと巡ろう。お目当ての窯元をたずねれば、探していたひと品に出合えるはず。

会津本郷焼の歴史・おすすめスポットをご紹介いたします。

【焼きものの歴史と伝統】

東北最古の窯場といわれる会津本郷焼の発祥は、1593年。会津若松城主・蒲生氏郷がお城の改修のために播磨国(兵庫県)から瓦工を招き、瓦を焼かせたのが始まりと言われています。はるか400年以上も前、安土桃山時代のことでした。実際に本郷の地で焼き物が焼かれ始めたのは、1645年。会津藩主・保科正之が招いた美濃国瀬戸出身の陶工・水野源左衛門が本郷に原土を発見し、本格的に陶器製造を始めました。これが会津本郷焼の、陶器の原点です。

一方、磁器は1800年までその登場を待ちます。本郷村で発見された大久保陶石で磁器を作ろうと、佐藤伊兵衛が命がけで有田に潜入。技術を習得した伊兵衛の帰国後、藩は備前式登窯を築きました。

会津藩は本郷に奉行所を置き、藩の産業として力を入れておりましたが、奉行所の廃止により職人たちに残土、工具が分け与えられ、職人たちはそれぞれの窯を築き、焼き物を作り始めました。それが窯元の始まりです。

【陶器と磁器】

会津本郷焼には、瓦焼の流れをくむ土物(陶器)と、大久保陶石を原料とした石物(磁器)があります。石を原料とした焼き物の産地としては、関東以北唯一です。会津本郷焼の全盛期には、大小合わせて100以上の窯元がありました。本郷の上り窯から煙が立ち上らぬ日はなかったといわれています。急須、土瓶、目皿、花器が有名ですが、特に急須については、

明治末期に本郷の陶工が茶こしの部分を発明し、茶の出がよいことで日本一の折紙付になりました。

毎年9月16日、会津本郷焼では陶祖祭を行い、陶祖・水野源左衛門、磁祖・佐藤伊兵衛の2人をしのびます。命がけで守り継がれた本郷の陶器と磁器。陶祖祭にもその価値がうかがわれます。長い歴史を経て、栄枯盛衰を繰り返してきた会津本郷焼。それでも陶器・磁器ともに窯の火は消えず、さらに、若手たちが伝統の技を昇華させようとしています。

●おすすめスポット

【国指定史跡 日本三大山城・向羽黒山城跡】

会津支配400年を誇る葦名氏。その中興の祖盛氏公が8年もの歳月をかけて築城した日本最大級の山城です。立地・堅固さなど重要性から、伊達政宗や蒲生氏郷が要衝として改修し、

上杉景勝・直江兼続主従が徳川家康の会津攻めに備えて最後の砦としました。一曲輪の麓まで大型バスが通行可能なほどの巨大さです。

【本郷インフォメーションセンター】

会津美里町本郷地区の中心にあり、1Fは本郷ならびに会津周辺地域の観光案内所となっており、無料で休憩できるスペースもあります。

2Fは「会津本郷焼資料展展示室」があります。

【会津本郷陶磁器会館】

「窯の美里いわてた」1Fが会津本郷焼の共販所になっています。13窯元の飯椀や湯のみ、

コーヒーカップ、抹茶椀などが取り揃います。窯元めぐりの拠点にぜひご利用ください。

【お問い合わせ】(一社)会津美里町観光協会

TEL:0242-56-4882